在西昌转了两天,拿不定主意再去哪里耍,一时起心,便往会理驶去。

我与会理可以说曾有缘份,也可以说算不上缘份。

五十多年前曾去渡口市修铁路,才晓得渡口市是1965建立的攀枝花特区,据说分别佔有四川的盐边、会理,云南的华坪、永仁,共四县的部分地盘。这是第一次晓得有个会理县。

后来分配工作来到苏北,曾住在一个老贫农家里。卧室就是一间土坯房,无任何傢俱,地上铺满约一尺厚的麦秸,再铺两张用高樑杆皮编的蓆子,我和贫农大爷共眠一屋;寒冬腊月,倒也暖和;只是贴身衣服里有几十个虱子,后来随我探亲、旅游到成都,才被开水烫死。

老贫农姓周,身边有两个成年儿子。他说:我的大儿子随队伍南下了,现在是你们四川会理县的县长。

我说我一年前才从会理那边过来哩。是不是有点缘分?

在西昌转了两天后,吃罢早飯,驱车向西南。一路上车辆稀少,一座座风电桩迎面扑来,又高又大,长见识了。

转过一个山坡,满山的光伏板,再开眼界。

两小时后,已在会理古城边停车。与西昌市里有个建昌古城一样,会理县城里也有一个古城。实际上,说会理县城不太准确,因为现已经称为会理市了。

会理古城,位于四川省凉山彝族自治州会理市公园路72号,是始建于明初的卫城,已有600多年历史,也是古代南方丝绸之路驿站。

啥叫“卫城”?卫城是指主要用于防守的城廓。在历史上,卫城内部建有粮库、水源、军营等设施,一旦受到威胁,居民可以迁移到易守难攻的卫城进行持久战和消耗战。

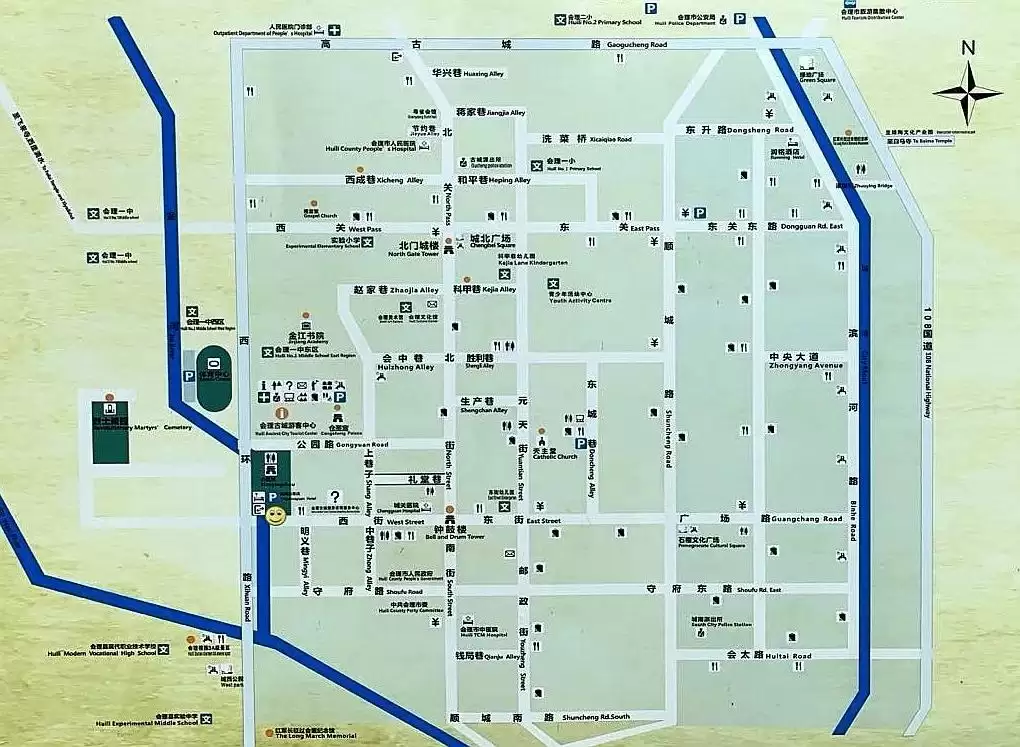

古城全城南北长约1770米,东西宽约920米。与建昌古城以四盘楼为中心作十字划分一样,内城主要街道以钟鼓楼为中心,呈十字形延伸到四城门,成为东街、南街、西街、北街四条主要街道,组成了“穿城三里三,围城九里九,以南北中轴线为中心的四街三关(即东关、西关、北关)二十三巷”的棋盘式格局。城内明代遗迹有寺庙和民居大院,但古建筑多为清代所建。

从西街进城,没有城门,就是一条石板路,两边稀稀拉拉有几家作小生意的店铺。行至中巷子街口,一家店铺上书“廖氏鸡火丝”,一个老太婆掌灶。鸡火丝是啥食品?

前方不远就看到一座雕樑画栋的城楼,走近看才知是“凌霄楼”。

这凌霄楼又叫钟鼓楼,清雍正年间(1743年)开始修建;后毁于兵燹,同治十二年(1860年)又重建,为四面互通的拱形门洞,分别通向东、南、西、北四街。现今早晚还有晨钟暮鼓的仪式。可惜来得晚又想当天走,体验不成了。

东转西转,感觉会理古城的最大特点就是顺其自然,保持原样。城内居民原汁原味地过着自已的日子,好象这里与景区完全无关。

与当地居民一起转农贸市场,就是一条街两边都是摊贩,商品就在地上摆起。核桃、花生、石榴、马蜂窝、野蜂蜜……倒拐就是各类蔬菜摊。

会理号称石榴之乡,来时以为满街都是,结果没几个卖石榴的。想来当地人也吃不了多少石榴,大部分石榴都被经销商或电商弄向全国了。

街边,摊贩正在用猪血和肥肉丝炮制血豆腐。晾晒在街檐上。

摊位之间突然出现一个医牙的摊位,这样的摊位几十年前成都曾有,想不到又看到了,哪个敢去就医喃?

时间过午,心里就想着那鸡火丝是啥,脚板被硬控着回到西街中巷子廖氏。一碗热气腾腾的鸡火丝端上座,高汤泡着的米粉上撒着鸡丝、火腿丝、鸡蛋丝;几种油辣子、酱油醋等调料摆桌上自已放,外加一碗咸菜。

原来,这廖家的鸡火丝已有上百年历史,鸡火丝正宗吃法是吃饵块,而非米粉。

下午经钟鼓楼转到北街,靠近钟古楼这一段,街面服装的店铺装修得现代,卖的服装时尚。

时尚中间,突然冒出一座聖母堂,是1926年法国神父修建,现在是省文物保护单位。

继续往北看到一座城搂。古城在元代以前是土城,1397年重建土城后,包以青砖,并修四门,但只在北门修建了城楼,称“拱极楼”。

登上城楼,看城内、城外,都是石板小街,两侧商舖一家挨一家。北街五金街的布局,使我立刻想起成都下南大街的五金交电商店;布店里竖着布匹,也使人想起成都老街。

可叹成都变动太大,老街都換上“新衣裳”,认不到啰!

北街上有个古老小巷叫“科甲巷”,里面的明清老宅,现在还在,虽是保护文物,仍住有居民,可能是后人。

天色不早,准备返回,少不得买点生花生、炒板栗、血豆腐带走。

车子发动,对面山坡上的广告牌,四个大字扑面而来:“榴在会理”!

心想:在家千日好,出门一时难。 会理!……拜拜!