今年以来,凉山州认真落实省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略,充分发挥安宁河流域高质量发展总牵引作用,统筹做好“三篇大文章”、全面推进“三大强州战略”,集中开展“地下找矿产、地面找耕地、地上找风光”行动,加快推动资源优势转化为高质量发展优势。9月11日,据州发展改革委数据表明,上半年,凉山州安宁河流域8县市实现地区生产总值821.3亿元,分别占我州、攀西经济区的76.3%、47.2%。

凉山地处攀西战略资源创新开发试验区的核心区域,战略资源得天独厚,轻稀土氧化物、有色金属、钒钛磁铁矿保有储量分居全国第二位和全省第一、第二位。此外,凉山特色优势产业具有良好发展前景、庞大企业主体,发展新质生产力具备独特优势和条件。

深挖潜力

推动资源能源高效转化利用

近年来,凉山坚持“以资源换产业”,着力强基础、延链条、调结构、促转型,推动工业由粗放向集约、由传统向先进转变。

凉山发展工业具有丰富的资源优势,但依赖资源问题较为突出,属于粗放型、低水平的发展,聘请专业团队科学评估风光资源条件、时空分布情况和互补特性等,挖潜水风光电能1.2亿千瓦,实施清洁能源产业链升级、创新体系建设、市场主体培育“三大工程”。与三峡、中稀等重点企业深化合作,持续推进钒钛稀土等产业延链补链强链,推动钢城集团瑞海实业获批省级工程技术研究中心。

而随着经济社会不断发展,从简单生产走向智能制造,传统产业的转型升级已经成为一项摆在企业面前的重要课题。

凉山聚力打造钒钛稀土千亿级优势产业,科学优化钒钛产业布局,明确凉山州钒钛产业以西昌钒钛产业园区为产业主承载地,以德昌特色园区、会理有色园区、会东产业园区为辅助承载地,统筹产业发展布局。

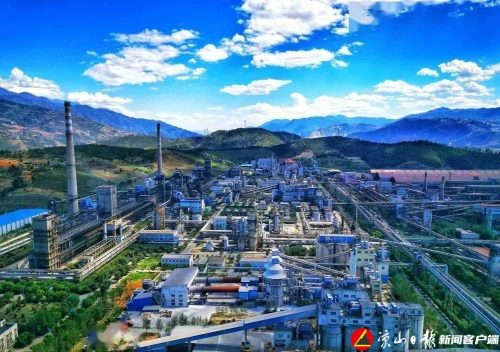

攀钢集团西昌钢钒有限公司是国家攀西钒钛战略资源创新开发试验区的重要骨干企业,企业先后获得省部级科技成果奖项62项、专利750项,塑造了钒钛钢独有品牌。

传统产业需要通过数字化转型和智能化升级等手段,实现企业的可持续发展。肩负国家使命的西昌钢钒,近年来持续提升制造业数字化水平,充分利用数字化赋能企业转型发展,钢铁料消耗、产品成材率、人均产钢量、综合能耗等多项关键指标达到国内先进水平,数字技术已然成为企业生产效率的“最强助力”。

会理市钒钛磁铁矿资源储量大、易开采,伴生矿种多、经济价值高,现有涉及钒钛资源的规上工业企业8户,今年1—7月完成工业总产值16.17亿元。会理立足资源禀赋和产业基础,以循环利用和就地转化为导向,围绕扩链、补短、集群招引项目,遴选培育链主企业,以钒钛新材料和高端制造业为重点,推动钒钛特色产业高质量发展。

中稀(凉山)稀土有限公司是凉山境内一家集“采、选、冶、加、研”为一体的企业,其拥有国内第二大轻稀土矿冕宁县牦牛坪稀土矿的采矿权,是冕宁稀土经济开发区内规模最大的企业,也是凉山州新型工业化制造业智能化的缩影。

据了解,该公司建成投产了2000吨/年高性能钕铁硼永磁材料项目,配套的生产设备多为节能环保、自动化程序控制,技术水平处于国内领先地位,主要产品是钕铁硼薄片,而该材料是生产永磁材料的重要原材料,主要运用于能源、交通、机械、医疗、计算机、家电、航空航天等领域。

上半年,凉山已建在建水风光清洁能源装机达4349万千瓦、居全省第一,钒钛钢铁和稀土实现产值265.2亿元。

预计到2026年,凉山州工业总产值达2500亿元,建成四川省绿色低碳优势特色产业发展重要增长极。

夯实基础

全力建好“天府粮仓”凉山片区

四川谋划推动安宁河流域高质量发展,赋予凉山建设“两区三地一粮仓”的使命任务;巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、欠发达县域托底性帮扶等政策在凉山交汇叠加,为凉山推进高质量发展带来一系列重大历史性机遇。

全面摸清可恢复耕地的园地林地、残次林地等情况,“挖掘”可开发利用耕地后备资源4.4万亩。今年以来,通过耕地整治、未利用土地开发、工矿废弃地复垦等方式,恢复耕地3.2万亩、新增耕地0.6万亩、新建和改造高标准农田10.4万亩。做大做强优势特色产业集群和特色农产品品牌,投入资金3.1亿元,推进5个园区纳入省级园区晋级和创建培育、23个园区纳入州级园区培育。

安宁河是凉山州的母亲河,滋润着大河两岸平坦的沃土田畴,也造就了四川第二大平原。围绕“天府粮仓”凉山片区建设,凉山州2023年度完成42.3万亩高标准农田建设;2024年度又启动46.7万亩建设任务。

在国家杂交水稻工程技术研究中心成都分中心袁隆平院士团队的精心指导下,自2018年至2023年,凉山州德昌县深入开展了旨在实现超级稻每公顷18吨(亩产1200公斤)高产攻关示范的关键任务。经过团队数年的不懈努力与卓越实践,好消息传来,2023年超级杂交稻单季亩产成功突破至惊人的1251.5公斤,这一里程碑式的成就不仅彰显了我国杂交水稻产业的强大实力,更书写了杂交水稻单季亩产的世界新纪录。

同时,德昌县超级稻的丰硕成果,为“天府粮仓”凉山片区的建设注入了强劲的动力。凉山州德昌县超级稻的高产成就,不仅在全省范围内树立了粮食生产的典范,更为全国的粮食生产提供了宝贵的经验。它为“天府粮仓”凉山片区的构建奠定了坚实的基础,确保了粮食的安全存储和优质供应。

培育品牌

促进文化旅游深度融合发展

充分挖掘安宁河流域自然风光、民族风情、温泉阳光等文旅资源,加快打造“夏季清凉·凉山真凉”“冬季暖阳·凉山不凉”全域全时旅游品牌,成功举办“凉山彝族火把节暨夏季清凉凉山游”活动,接待游客1357.7万人次、实现旅游收入118.4亿元。今年以来,流域内新增国家3A级旅游景区4个、国家夜间文化和旅游消费集聚区1个、省级旅游度假区1个,3县市入选天府旅游名县特色县名单。

凉山州地处大香格里拉旅游环线腹心地带,文旅资源丰富,景区景点星罗棋布,全域皆游、四季宜旅,邛海泸山、螺髻山、泸沽湖、西昌卫星发射中心等闻名中外,是避暑御寒、康养度假的理想之地。2023年以来,凉山相继推出“夏季清凉·凉山真凉”“冬季暖阳·凉山不凉”系列主题活动,让广大“阳光粉”“火把粉”乘兴而来,尽兴而归。2024“凉山彝族火把节暨夏季清凉凉山游”系列活动更是让凉山文旅强势复苏。

围绕文旅强州建设,凉山提出以“东西南北中”五条精品旅游路线为主轴,着力打造大凉山彝族文化风情旅游、香格里拉生态文化旅游、川滇风情旅游、南方丝绸之路文化旅游、阳光温泉康养旅游等精品路线,同时积极开发阳光康养、温泉养生、冰雪旅游等产品,丰富文旅产业业态。

未来,凉山州将坚持以文塑旅、以旅彰文,推动文旅深度融合和全域全时旅游高质量发展,加快建设四川省文艺副中心和国际阳光康养旅游目的地。

如今的凉山,集湖光山色美、民族风情浓、科技含量高于一体,承载着南丝绸之路的悠久厚重,续写着彝海结盟的时代佳话,以一往无前的“火红”态势,走向世界、奔向未来。

完善设施

构建外联内畅综合交通体系

围绕建设四川南向开放门户,加快落地交通强州“五年行动计划”,一体推进公路、铁路、机场、水运基础设施建设。实施国省干线提升改造工程,加快宜攀、西昭等5条高速和5条国省干道建设,累计完成投资155亿元、实现年度目标任务66.5%。启动宜宾至西昌高铁可行性研究报告编制工作,促成金沙江下游翻坝转运设施建设与三峡集团达成投资意向。

这条高速建成西昌至宁南两地交通用时将缩短至1小时。西宁高速起于西昌市大兴乡,与西香高速互连互通,止于宁南县宁远镇,与宜攀高速公路相接,全长约105公里,估算总投资约213亿元。项目涉及西昌市境内20公里,预计总投资40亿元,计划2026年建成通车。大箐隧道进出口、史家山隧道等节点性工程全面开工建设。建成后,西昌至宁南将由原来2个半小时车程缩短为1个小时,并将与沿江、西香、昭普、金西、西昭等五条高速形成“五高一体”的综合交通枢纽体系,对凉山州经济社会发展具有重要意义。

为全面贯彻落实省委、省政府关于《安宁河流域高质量发展规划(2022—2030)》要求,西昌立足于积极推进“交通强省”“交通强州”“交通强市”目标任务,以围绕安宁河流域高质量发展为牵引,建设“四川南向区域性综合交通枢纽,川渝滇双向开放枢纽”为目标,通过实施“高铁突破、高速成网、干线升级、机场扩能”四大重点任务,全面推进西昌现代化交通体系建设,全力构建“一环一绕一高铁一口岸,五横七纵”现代化交通主骨架。

依托西昌“四向发展战略”,加快完善综合立体交通网络,增强对外开放支撑能力,提升交通内联外畅水平,畅通南向开放大走廊,围绕“交通强州”五年行动计划目标任务,全市正铆足干劲加速推进外联快速交通“串联组网”。

随着高速与高铁建设项目的全力推进,一张横接东西、贯穿南北、纵横交错的外联快速通道“网”正加速编织,西昌正满怀期待、拼搏实干,奋力向加快建成“四川南向区域性综合交通枢纽”的“交通强市”目标大步迈进。